郑庆和:循迹无限

纽约BANK空间将于5月2日呈现展览“循迹无限”,聚焦已故艺术家郑庆和(Ching Ho Cheng,1946-1989)的水粉与粉彩创作。以艺术家“窗光”系列为切入点,本次展览锁定其创作生涯的关键转型期——从高度精细的构图转向以微妙色块与光影为特征的极简主义。

这场展览标志着继BANK于2023年巴塞尔迈阿密海滩展会呈现郑庆和作品后,艺术家的又一场个展。这也将为其参与2025年秋惠特尼博物馆(Whitney Museum)“六十年代超现实”群展及2027年初即将于艾迪逊美国艺术馆(Addison Gallery of American Art)启程的回顾性巡展《郑庆和:光之永续》铺陈前奏。后者作为艺术家首个大型机构回顾展,将重新审视这位常被忽视的亚裔美国艺术家的生命历程与创作全貌,并联合视觉艾滋(Visual AIDS)出版首部学术专著。

2025年5月13日,BANK纽约空间将举办郑庆和艺术生涯与遗产研讨会,特邀嘉宾包括:郑庆和艺术遗产总监西宝·郑·威尔森(Sybao Cheng-Wilson)、艾迪逊美国艺术馆罗伯特·M·沃克美国艺术策展人戈登·威尔金斯(Gordon Wilkins),以及视觉艾滋协会执行总监凯尔·克罗夫特(Kyle Croft)。

(关于讲座)

郑庆和的创作可分为四个时期:迷幻时期、水粉时期、撕纸时期与炼金术时期。尽管风格迥异,但对存在本质、生死循环、宇宙观与道教思想的持续探索,始终串联其创作脉络。

此次于BANK纽约呈现的展览聚焦艺术家1970年代末至1980年代初的水粉时期。这一阶段,他逐渐脱离迷幻风格的视觉爆破,转向对日常周遭的细腻刻画。烟蒂、灯泡、浴室剥落的墙皮等平凡物象,被他以超现实精度描绘。这些创作绝非对庸常的礼赞,而是源于艺术家对环境中精神能量的敏锐捕捉。郑庆和曾言:“工作室龟裂的墙皮间藏着月球景观,我穿梭于木地板的纹路……在工作室眯眼注视刺眼的白炽灯泡,可见其被双重光晕环绕;黑暗中一根火柴的微光,霎时化为燃烧的荆棘。”

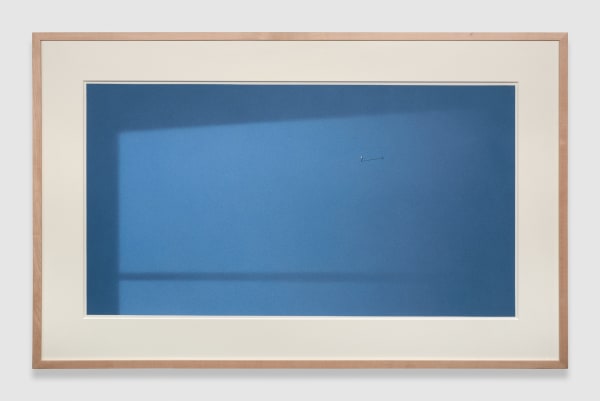

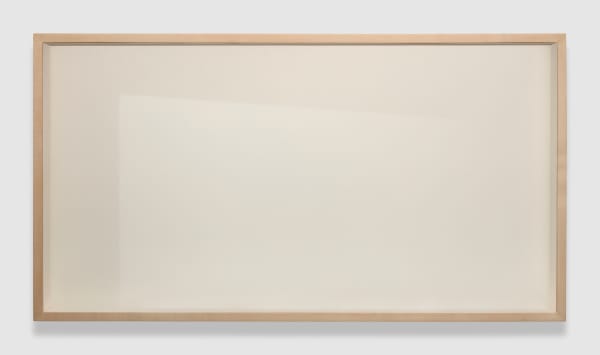

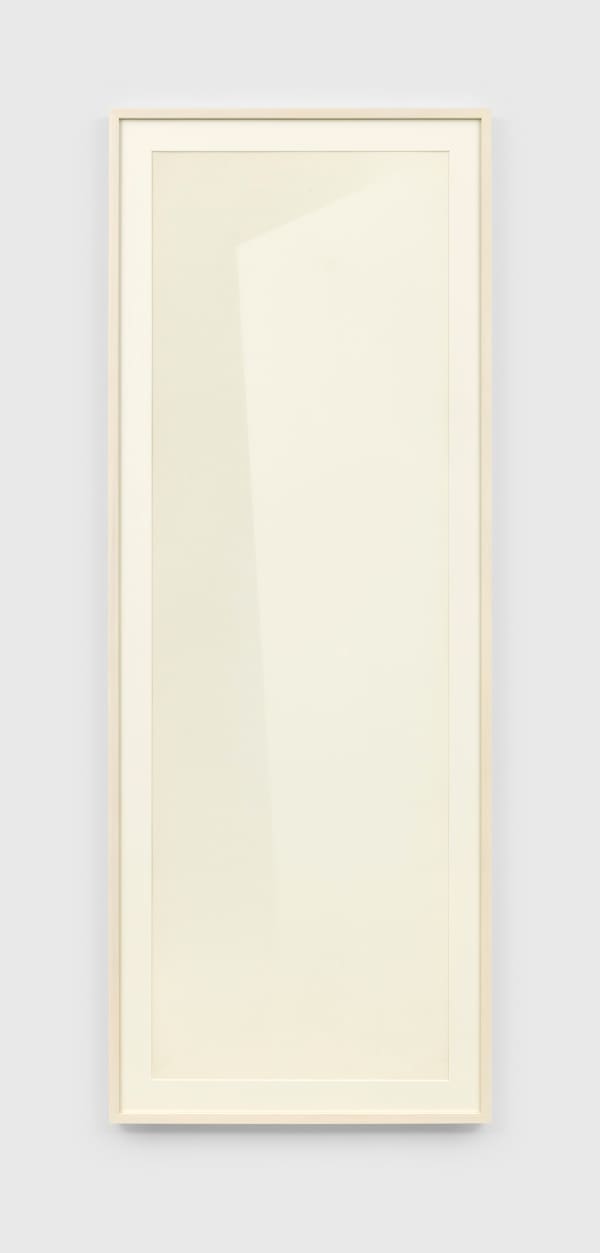

此次展出的水粉窗户系列创作于1978至1982年间,源于艺术家对光的悉心观察。郑庆和视光为"宇宙秩序的象征",在创作中赋予其永恒的神性特质。这些窗画凝固了游移的日光穿透艺术家寓所与工作室窗棂的瞬时轨迹,通过独创的一种水彩喷笔技法,用薄纱般的水粉颜料堆叠出半透明的层次,使画面产生自内而外的发光效果。这些被定格的瞬息光影暗合佛教的无常观,亦指向人类始终试图超越的时空困局——这一命题始终贯穿郑庆和的创作,无论是通过微观宇宙的冥想、生死轮回的系统或是炼金术式的转化过程。

切尔西酒店的生活痕迹悄然渗透在画面中:电源插座、外露铁钉、窗框结构,这些日常建筑元素将形而上的光固定在现实场景里。随着技法臻熟,郑庆和在水粉时期尾声创作的“影盒”系列(Shadow Box series)呈现出更精微纯粹的光影层次,当颜料渗入纸纤维,光线消融于暗影,作品成为虚实相生的场域。这些作品并非对现实的复刻,恰如艺术家那间曾充满阳光的工作室,画作本身即是永恒之光能量存在的证明。

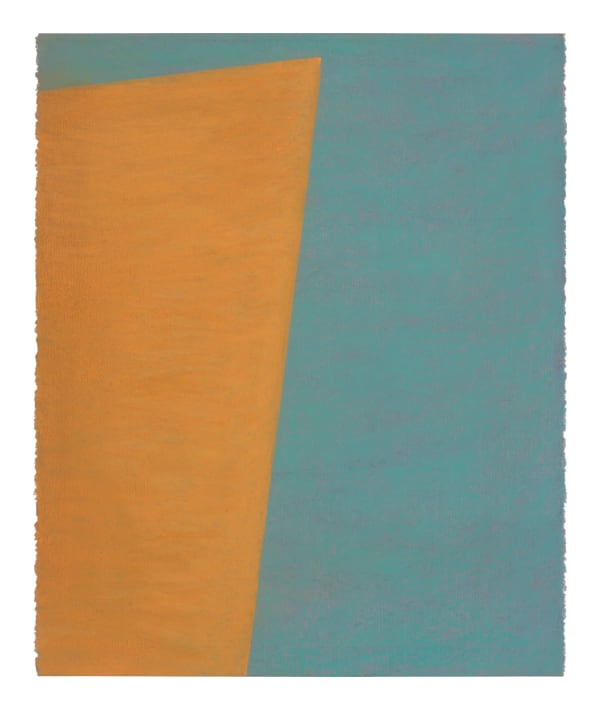

在其鲜少展出的粉彩窗画系列中,郑庆和延续着对视觉意象的提纯进程,逐步迈向抽象之境。大面积的阳光被解构成明快粉彩构筑的矩形、三角与菱形等几何形态。昔日纤毫毕现的光能脉动,经由艺术家的大胆涂鸦与表现性笔触,演变为充满熵增特质的手势——这与其水粉时期精细克制的技法形成鲜明断裂。

1980年代艾滋病危机席卷纽约艺术界,郑庆和在接连失去挚友的至暗时刻中持续追问存在与创造的终极命题,直至1989年42岁英年早逝。这些覆盖着厚重粉彩的窗画将柔光凝固为锋利的几何体,令人联想到库布里克《2001太空漫游》中预示文明跃迁的黑色方碑(这一意象在其晚年“撕纸”系列(Torn Paper series)得到了更直接的演绎)。当技术革新的载体与太阳光辉相遇,方碑与窗框共同折射出艺术家对永恒之境与异度空间转化潜能的双重凝视。

-

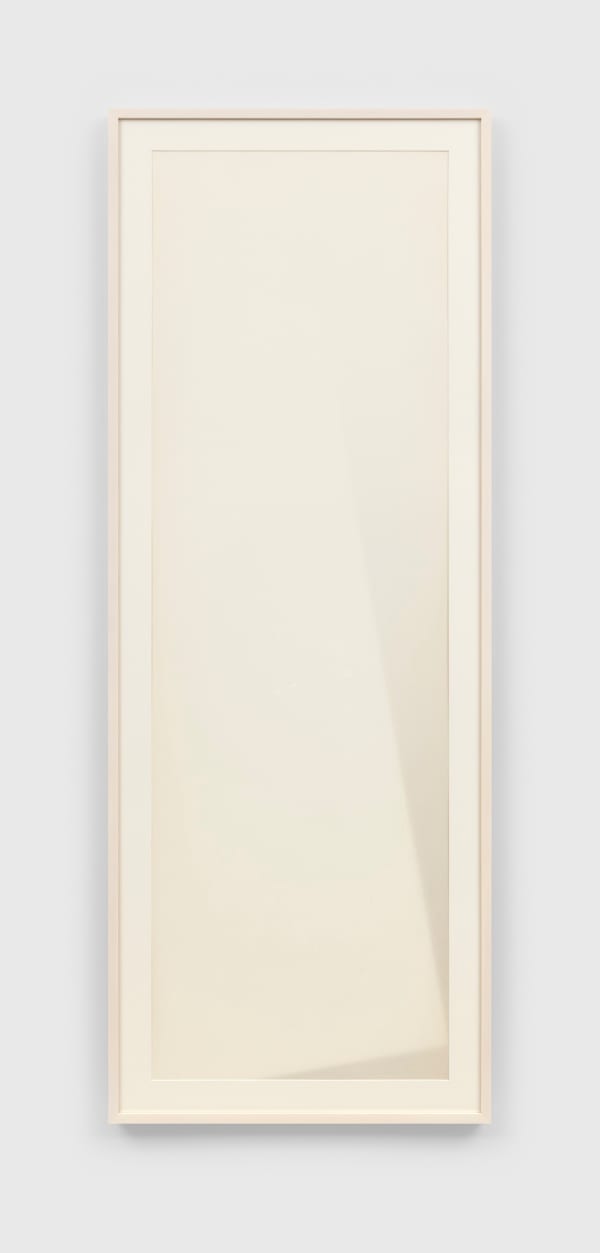

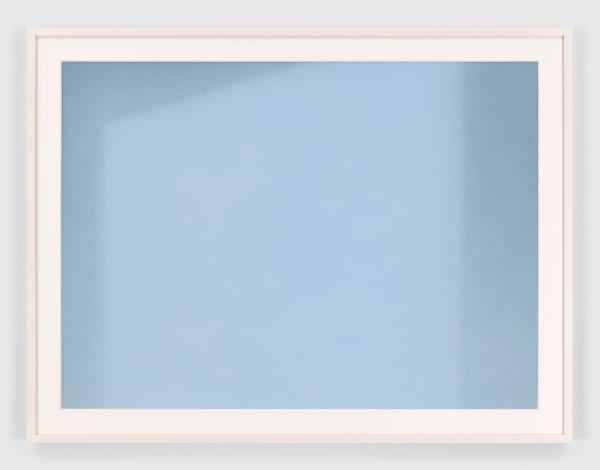

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled (window diptych) 无题(窗户双联), 1980

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled (window diptych) 无题(窗户双联), 1980 -

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled Window Series 《未命名》(窗口系列), 1982

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled Window Series 《未命名》(窗口系列), 1982 -

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled, 1982

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled, 1982 -

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled, 1982

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled, 1982

-

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled , 1982

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled , 1982 -

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled , 1982

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled , 1982 -

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled , 1982

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled , 1982 -

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled , 1982

Ching Ho Cheng 郑庆和, Untitled , 1982